编者按:治政之要在于安民,安民之道在于察其疾苦。如何察疾苦?经常走基层。1月24日至26日,中国残联宣文部、中国残疾人事业新闻宣传促进会组织新华社、人民日报海外版、中国国际广播电台、中国互联网新闻中心、华夏时报、中国盲文出版社、中国残疾人杂志社七家媒体深入贵州安顺、铜仁两地开展“新春走基层”采访活动。采访组贴近残疾人生产生活,听民情、访民生,反映贵州残疾人奔小康的真实画面。今天,小编就给你讲讲这一路的所见所闻。

“托养+就业”残疾人有了尊严的生活

1月24日一大早,采访组一行驱车前往位于安顺市西秀区的“百合花•爱心小镇”残疾人托养中心。贵州省残联宣文部部长黎毅向记者们介绍,这里采取“托养+就业”“集中供养、康养融合”的模式,让残疾人集中生活、集中康复和就业,过上了有尊严的生活。

西秀区残疾人联合会理事长范华向记者组介绍百合花爱心小镇新规划

爱心小镇檀木世家生产车间里智力障碍的王莹莹正在认真的挑拣珠子,看见记者们的到来,开心的大笑起来。

陈三妹,务农时不慎从树上摔下致高位截瘫,贫困的家境雪上加霜。陈三妹失去了活着的希望,曾四次自杀未遂。区残联理事长得知了陈三妹的事情,对她进行了心里疏导,劝说她来到百合花小镇从事檀木工艺品加工工作。现在,陈三妹一个月能拿到两千多的工资,偶尔还会抹粉、涂口红、穿时尚的衣服,悲观的阴霾早已散去,她的笑容灿烂而自信。

西秀区残联在残疾人脱贫攻坚、“百合花行动”、“三个我和你”就业扶贫模式以及整合资源创新推出了“托联体”模式。在西秀区黄腊乡,小编见识了联合托养中心与敬老院,引进服装加工企业入驻“托联体”,率先做出的“托养+就业”精准助力残疾人脱贫的西秀样本。

黄腊乡残疾人“托联体”的绣娘们做绣工时开心的唱起布依族的山歌

在安顺市残疾人康复中心,小编看到了这样的画面:“我们再做一组,好吗?很好,有进步,继续来……”。双腿刚装假肢不久的小女孩正在矫正站姿和步态,面对记者们的镜头,孩子既新奇又有些胆怯。

建档立卡的残疾人家庭陪同孩子免费接受康复治疗

结束在安顺市的采访已是黄昏时分,采访组立即驱车300公里前往铜仁市石阡县,路途中浓雾迷漫,冬雨纷飞。

围炉话暖政,“三资三变”新举措

山路颠簸盘旋,雨雪纷飞,气温骤降。而采访组也开始了第二天的采访。

在国荣乡残疾人周昌平家中,石阡县残联副理事长杨芸向记者们介绍,“老百姓需要什么,我们就改善什么,我们在周昌平家实施“阳光家园”无障碍设施、精准康复“家庭医生”服务,同时,周平昌家也已入股了村级助残专业合作社,她的儿子也在合作社里解决了就业问题。”

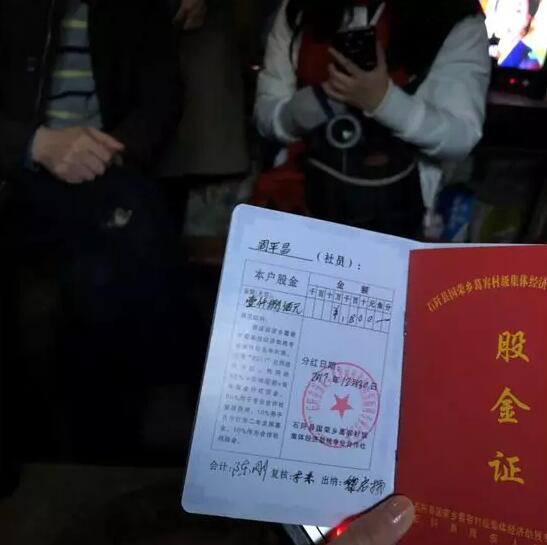

周平昌老人在村里集体经济的合作社里的股金证

记者采访国荣乡葛荣村建档立卡残疾人家庭周平昌老人

周昌平激动地告诉记者:“感谢政府,感谢共产党,我82岁了,如果没有党,我早就死喽!我是一级残疾,我家媳妇是二级,残联帮我家修了和城里一模一样的厕所,帮我家请了家庭医生,每月医生都会上门两次,村里的合作社还有1800块钱入的股,昨天分了1000块钱,以前做梦都想不到啊!”

石阡县残联为周平昌家修建的无障碍卫生间

周平昌老人的儿子和儿媳,家中还挂满了为年节熏好的腊肉

石阡县创新举措“三资三变”,即县残联将残保金变股金、村集体将爱心款变股份,让扶贫方式从“输血”转向“造血”,助推残疾人脱贫攻坚。

任廷军是三级残疾者,是这里的股东之一,他告诉记者:“企业让我们残疾人参与决策,给予参与的发言权,调动主动性,也为我们做好托底工作。腊肉的食材选取均是本村农户喂养了一年的土猪,企业也同时带动当地村民经济,让我们残疾人群体没有负担地一起走上脱贫路”。

采访途径的村子集市,村民已经开始置办年货

采访组与石阡县委副书记周迪晚上21点的座谈

铁肩担道义妙手著文章

在此次的采访中,小编见证了“铁肩担道义,妙手著文章”的记者精神。

人民日报海外版记者陈劲松老师刚从中国残联“新春走基层”走进河南的采访中回来,时隔三天又来到了贵州。华夏时报的记者王晓慧尽管在回城的途中备受晕车折磨,但是她仍通宵达旦至26日清晨6点多,只愿能第一时间将在贵州的所见所闻向大众传播。

石板结冰,记者组互相搀扶过宽沟

无论是崎岖颠簸的山路,还是寒风雨雪的交加,记者们都始终不畏外界的干扰,忠实地记录着基层残疾人生活的变化。

山路弯弯绕,不阻脱贫路

翻过一山又一村,起程赶往山的另一端

寒冷泥泞的小路,中国盲文出版社摄像师艾辉、赵鹏一路扛着沉重的摄像设备

雨里,泥里,终点是你

在百合花小镇,记者们在采访轮椅残疾人时,俯下身子,仰视进行采访,让被访工人得到尊重和认可,表现出为残疾人能自强自立精神的钦佩。这蹲下仰视的45度,真美!

中国国际广播电台记者周昱蹲下采访爱心小镇的残疾人就业者

走基层,最能触动人心。记者们也深有感触。

中国残疾人杂志社的记者黄婷对小编说:“我还记得棉花车间棉絮弥漫在空气中的味道;木雕加工厂里木屑和檀木的味道;腊肉加工厂里柏树烟熏和肉香的味道;雨后泥泞的公路上,车轮轧过积水泥浆的味道;云贵高原上雨夹雪那种潮湿的味道……这些味道的记忆让我对此次采访印象特别深刻和鲜活。”

“平平凡凡的人物,简简单单的事物,构成一个又一个不一样的故事。从他们的身上,看到的不仅仅是作为残疾人相关优惠政策的受益方,更多的是改变和爱。”——中国网的记者郭颖慧

中国国际广播电台记者周昱和中国网记者郭颖慧同时采访陈三妹

“我的镜头是一面镜子,拍摄时,在镜头的另一端我的眼睛湿润了,孩子面对镜子进行生理和心理双重的康复治疗,从面对现实的坦然接受到挑战命运的独立坚强,我好像看见了这个孩子未来的蜕变,也看到背后这些基层残疾人工作者,他们是孩子融入社会的领路人”。——中国残疾人杂志社的记者黄婷

中国残疾人杂志社的记者黄婷为找准角度,双膝跪地进行拍摄

“残疾人很珍惜自己的劳动权,一直想勤劳脱贫自食其力,但过去苦于没机会。如今,小镇给他们免费培训,让不同的残疾人互相配合做好工作,他们等于有了一个新的温暖的大家庭,残疾人的获得感和自信心都有极大的提高。”——新华社记者余俊杰

在爱心小镇就业的残疾人卢向阳在接受新华社记者余俊杰的采访

“走过很多基层,采访过很多案例,石阡县的领导,无论是高层领导还是基层干部,对于残疾人事业亲力亲为,甚至,在采访过程中发现,对于残疾人的家庭的扶贫经济帐,基层干部比老百姓自己还要清楚。”——华夏时报的记者王晓慧

华夏时报社的记者王晓慧采访通过互联网创业的朱怀勇

“我随残联工作报道20多年,看到残联多年来的大发展,此次采访收获很大,有很多切身体会,残疾人工作难做阻碍大,我们见到的成效,是多少基层残疾人工作者在基层不懈地努力成果。我们此行在路程上就有很多阻碍及不便,可当地的残疾人工作者,不知走了多少这样的山路,在山路行进路上,当地残联干部能将每个路过门户的家庭状况,收入情况,了如指掌,这绝对不是面子工程,能体会到这些基层残疾人工作者的艰辛和不易。大环境下,残疾人工作大有可为。在党委政府和社会各界的格外关心、格外关注下,残疾人一定能搭上快车,真正实现‘全面建成小康社会,残疾人一个也不能少’。”——人民日报海外版记者陈劲松

人民日报记者陈劲松采访黄腊乡明秀民族服装加工厂厂长

记者组采访白沙镇企业对残疾人就业的安置情况

紧凑回程路,“冷空气”端来的“热温暖”

走基层的最后一天,当地的冻雨天气显示出了它持续的威力,道路湿滑、结冰,车辆行进缓慢,加上当天的采访工作量大、时间紧凑,采访组赶到机场的时候已临近登记时间。

10分钟候机,两个小笼包是每个人的午餐。让小编动容的是,当航空公司的乘务长得知我们是下基层采访残疾人脱贫攻坚工作的记者,因为采访工作紧凑而尚未吃午餐时,立即安排机务工作人员抓紧备餐,并亲自将一盒盒热乎乎的饭菜端给了每位记者。在这千米高空之上,在这十年不遇的严寒之时,一群为残疾人事业发展摇旗呐喊的媒体人也体会了来自机组人员的温暖,而这,恰恰是大爱的体现和传递!

不忘初心,砥砺前行。在“走转改”活动中,广大编辑记者将好作风、好文风内化于心、落实于行,深入广袤大地,“一身汗、两腿泥”,奔走在新闻现场,通过“零距离”接触,把笔触、话筒和镜头对准基层,彰显民生情怀,真实反映社情民意,真诚倾听残疾人呼声,满腔热情为基层残疾人解决实际困难,为蓬勃发展的残疾人事业提供了强大的精神动力。

记者、摄影师:王冰弘

编辑:徐晶