2022年是残疾人就业宣传年,活动主题为“就业优先、平等共享”。

就业是民生之本。促进残疾人就业增收,是巩固脱贫攻坚成果、实现残疾人事业高质量发展、推进残疾人共同富裕的根本保障。

让我们跟随镜头,看看中国残疾人就业、创业之路上的温暖瞬间。

周洪法,1967年出生,浙江省湖州市安吉县天荒坪镇余村村民,获2019年度浙江省最美志愿者荣誉称号。身高不足1.4米的周洪法曾是当地采石场的一名会计,矿山关停后,他买了一辆轻型机动车搞村内运营。15年来,他载着全国各地的游客徜徉在余村,见证着“绿水青山〞变为“金山银山”。

得益于区域资源优势,“养蜂采蜜〞已经成为了延安残疾人独具特色的精准扶贫项目。在五年的实践中,延安残疾人的蜜蜂养殖产业链逐渐形成,成为本地残疾人脱贫致富的捷径。图为当地残疾人在查看蜂箱。

“喜憨儿”是心智障碍患者的昵称。2015年,深圳创办了第一家“喜憨儿洗车中心〞。洗车中心没有老板员工的区别,采用“分工协作、团队作业〞的方式完成一次洗车的整套工作,经过培训的“喜憨儿〞在这里获得就业机会。目前,喜憨儿洗车的模式已经推行到全国16个城市,已有19家门店。图为“喜憨儿洗车中心”一家门店。

陈兹方,1989年出生,天生无双臂,湖北省巴东县水布垭镇许家湾村人。2016年初,开设网店卖农产品,年营业额达到117万元。2018年,陈兹方被评为湖北省“劳动模范〞,成立了“陈兹方生态农业合作社”,帮助村民一起脱贫。做电商之前,他连电脑开关键都不知在哪,做电商之后,他天天在线成了不知疲倦的陀螺,手机是他畅游自媒体的最佳伴侣。山沟沟里的鲜货,在他的“指挥”下飞到了全国各地。图为陈兹方在介绍当地的山货。

再奢华的绣衣,也不过是一种消费品。但对于绣工而言,刺绣却是一门谋生的手艺,一些外出不便的残疾人绣娘单靠一双手也能撑起一个家。图为贵州省三都水族自治县国家级非遗传承人韦桃花(右二)与残疾人绣娘一起从事马尾绣生产制作。

胡永伍,1970年出生,贵州省安顺市西秀区刘官乡周官村人,因小儿麻痹症导致肢体残疾,做木雕30多年,最擅长雕刻“龙鼻”。安顺木雕大多分布在贵州省安顺市西秀区的各个乡镇,主要以地戏面具为主,其风格或雅拙古朴,或怪诞粗犷。“老帮寨的挑子,小黑土的竹子,水屯头的李子,周官屯的脸子”,这一朗朗上口的顺口溜简明扼要地描述了西秀区刘官乡当地几个村寨地特产。周官村室刘官乡最大的村寨,有“中国傩雕第一村”的美誉,这里手艺人居多,不少村民靠雕刻脸子、家具作为收入来源,傩雕已经成为当地人生活的一部分。

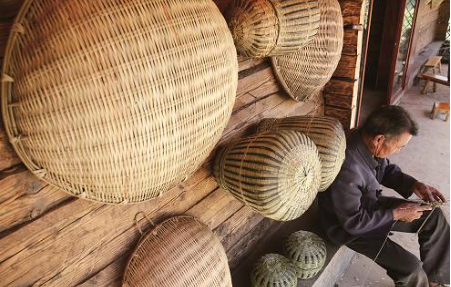

小六,1953年出生,听力残疾,云南省迪庆州维西傈僳族自治县永春乡大海子村村民。何小六从十三四岁开始学织篾。他靠着自己的手艺和勤劳实现了全家的致富。图为小六在织篾。

东阳木雕以浮雕为主。在二维空间内呈现三维视觉效果,是该传统技法的独有魅力。图为残疾人工匠正进行木雕创作。

渭梅女,1988年出生,双腿高位截肢,3岁时被遗弃在陕西省宝鸡渭河边,在福利院长大。现成为拥有90万粉丝的网络女主播,正能量的视频打动了众多网友。

沈阳市通过在特教学校开展“前置性就业”,由企业对学生提供订单定向式培训,使学生未出学校就有了就业的保障。图为聋校学生在学校前置性就业培训班中学习化妆技术。