《榕城有杏》

赵玉明

在福州,能吃到本地杏子,真是一件幸福的事。

第一次知道榕城有杏,是去年3月。友人青色在朋友圈晒杏花,我急切地向她打听地址。原来杏树就在离我家不远的闽江边,观井公交站台后。

那天,春雨霏霏。杏花,春雨,正是赏花好时节,我匆匆赶赴一场久别的杏花花筵。

雨后的闽江岸边,一排排香樟树、糖胶树、小叶榕等树木,被雨水冲洗后格外青翠。微风吹过,空气清新得如在山林,深吸一口,丝丝清凉沁人心脾。观井站台后,一排杏树安静地伫立在雨中。在福州生活20余年,未闻有杏。此时,面对真实的杏树杏花,依然有些恍惚。

“近乡情更怯,不敢问来人”。杏花,是你吗?杏花默默然,无语。

我站在树下,抬头仰望。枝条上,朵朵杏花,或含苞,或绽放,白里透红,如少女点染丝丝腮红。“杏子梢头香蕾破。淡红褪白胭脂涴。”苏轼对杏花的喜爱,在诗词里表达得淋漓尽致。一个“香蕾”“破”开了,淡红渐渐退成白色,像被胭脂浸染过。在雨中,含羞带怯,楚楚动人……时隔20余年,我终于见到了杏花。思乡情结,在闽江岸边,在烟花三月,被一朵朵柔情的杏花解开。

一只麻雀站在高高的枝头,稀疏的杏花和叶子无法遮蔽它小小的身子。稍顷,麻雀“嗖”地一下,箭一样飞走了。柔白的花瓣从枝头飘到地面,落在一汪积水里,如片片飘雪。

春天很快就过去了,转眼进入暮春。四月初,我再次去看杏,远远地,那些没有开花的杏树,已是青绿一片。这些杏树虽然错过了花期,但终究是顽强地活了过来。灰黑的枝干上,冒出一根根紫红的嫩枝,顶着一簇簇青绿柔嫩的叶子。生命中所有的坚韧都藏在枝干里,藏在骨子里,不动声色,伺机而发。这些枯枝新叶,两种颜色的鲜明反差,有了强烈的视角冲击,在和暖的春风里,诉说着生命的艰难,昭示着生命的力量。杏叶具有独特的美感,中间圆阔,然后开始迅速收尾,叶鞘部有突出的尖角,婉约典雅。小时候上美术课,用铅笔画树叶,我最喜欢画杏树的叶子。

正当我准备离开时,不经意地抬头,居然看到了杏子。三月杏花开得最旺的那棵树的枝头,拇指般大小的青杏,腹鼓,尖细,色青,藏在枝叶间,不仔细辨别,还以为是一片杏叶。

再往前行,第四棵杏树也结了杏子。层层叠叠的碧叶间,金色的阳光在叶片上粼粼荡漾。一个个杏子,鼓鼓的身子,圆润饱满神采飞扬。原本以为,能看到杏花,已是莫大的幸运。谁能想到,又见到了杏子。虽然不如家乡杏子长的密集,但在沿海的榕城,能见到真实的杏子,实属意外收获了。

忙完一段琐事,再去看杏,我错过了青杏变黄杏的过程。高高的树枝上,只剩下一个杏子缀在枝头。谷黄色,在碧绿的枝叶间,很耀眼。那些熟了的杏子去了哪里?被人摘了,还是自然掉落?

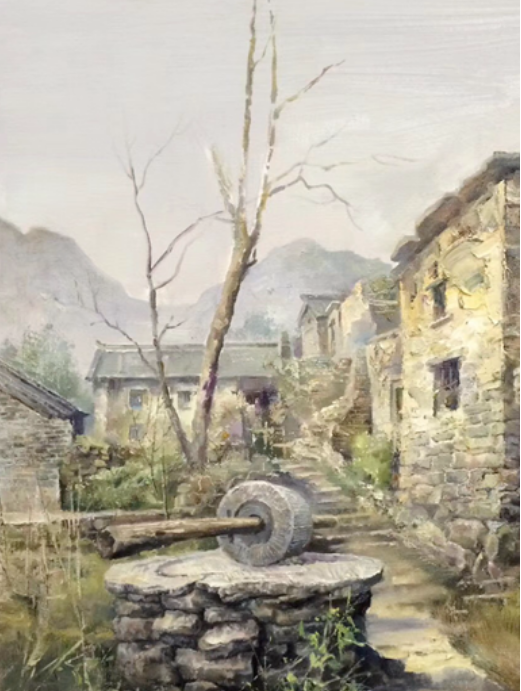

贺志强《山村一角》

在杏树下花圃的泥地上,躺着两个摔裂的黄杏。我从包里掏出纸巾,小心地拾起来。我要尝尝福州的杏子,是酸还是甜?与故乡的杏子相比,味道有哪些相同,又有哪些不同?

地面上还有几个杏核,有的杏肉已变黑腐烂,有的被吃得只剩杏核。是蟑螂?是老鼠?还是松鼠?或者是其他的小动物?它们真是一帮有口福的人,能吃到熟透的杏子,我甚至有点羡慕这些自由食客。我轻轻翻开一个杏核,旁边有几只小蚂蚁,它们正在享受杏肉的美味,被这突如其来的变动吓坏了,惊慌得四散逃开……经过一番寻找,我在杏树下,在黄婵花下,共捡到11个杏核。

回到家,我洗净裂开的杏子。轻轻咬一口,细细咀嚼,福州的杏,微酸微甜,与家乡的杏比较,像一杯鲜榨的果汁,加入了一些凉白开,味道还是杏味,只是淡了好多。或许是自然熟透掉落,杏肉质感有些软烂,韧性不足。但这又何妨,我可以骄傲地说,这个春天,我不仅赏到了杏花,看到了青杏,还品尝了杏子。

我是幸福的,我品尝的不止是福州的杏子,品尝的是对这座城市最朴素的爱。

这13棵杏核,我搓掉外表残存的杏肉,用清水洗了又洗,小心翼翼地用纸巾包裹着,吸干水气。我要把它送给朋友青色,明年春天,这个爱好植物的女子,她将把杏核种下,连同她对植物的深情,一起播种在榕城的土地上。

这样想着的时候,我的眼前仿佛出现了一片杏林,开着一树树洁白的杏花,在三月里,在春雨中,缥缈如云海……

作者简介

赵玉明,女,福建省作协会员,福州市台江区作协理事,鲁迅文学院残疾人作家研修班学员。先后在《中国作家》《安徽文学》《福建日报》等报刊杂志发表文章100多篇,作品获各项征文奖30余次,并入选多种合集。散文《尊重一粒米》《与一棵春草对视》发表后引起众多好评。