《老家的锅饼》

马加强

提起锅饼,口水就禁不住流了下来;提起锅饼,就立马想到了老家南阳镇。老家锅饼,总是别有一番滋味,咸淡适中,香甜可口,总叫人吃在肚里,念在心头。

老家的干粮大致分两种,发面的馒头和死面的锅饼。发面通常要用到酵母粉,面和好后需要先放置一段时间,俗称“醒一醒”,醒罢才能蒸出蓬松柔软的馒头。而死面则不要用酵母粉,现和现用,虽说做出的面食稍显死板生硬,但是很筋道,也挺有嚼劲,锅饼就是这样的美味。

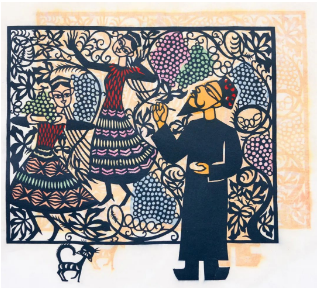

景钢《葡萄熟了》其一(剪纸)

过去,老家有一口烧柴禾的地锅,平日里炊烟袅袅。如今回味一番,不禁感叹,地锅做出的饭菜就是好吃,简直无与伦比。祖母每每用地锅炖菜都会贴几个锅饼,她老人家都说成“糊锅饼”,看似省事,其实也很要功夫哩。

儿时,我经常看祖母做饭,她老人家忙前跑后,一手操办,比如用地锅做饭,祖母既要烧锅又要掌勺,期间还要添水加料,着实不甚容易。每当锅里的菜炖得差不多了,祖母就会拿面盆和一些面,她老人家那双布满褶皱的手要在面盆里搋上好一会儿,和好面的祖母都要直起腰缓一缓,鬓角的银丝勾扯游走的岁月。待到锅里的菜炖得“咕噜咕噜”响的时候,祖母便掀开锅盖,随之会发出“滋啦”一声,这也是开饭前的提示音。祖母从面盆里揪出一个个拳头大小的面团,双手来回拍打几下,团变成了饼,而后依次贴在锅沿上。再次盖上锅盖后,小火慢炖,数分钟后,香喷喷的美食就出锅了。

说实话,吃祖母贴的锅饼,菜不菜的无所谓。那锅饼一半在锅沿上结了锅巴,另一半在菜汤里入了味,一半让人越嚼越爽,另一半叫人越品越香,这还需要菜吗?当年的我还是个十足的吃货,每当看到祖母端着锅饼朝饭桌走来,我都会迫不及待地迎上去,烫得火急火燎就往嘴里搁,吸溜吸溜地吃个不停......祖父见状便会说我,“下才烂,跟没吃过东西似的,慢慢吃,管够,管饱!”祖母偶尔还会把芹菜叶掺进锅饼,其味道就更妙了。

景钢《葡萄熟了》其二(剪纸)

要说我的最爱,那还要数鱼锅里的锅饼。老家的河湖产鱼,一年四季都有吃不完的鱼,对我来说,这绝对是莫大的幸事。那几年,家里隔三差五就炖鱼吃,鱼锅里的锅饼更是美味中的美味。每当听到柴禾噼里啪啦的声响,嗅到阵阵扑鼻的鱼香,就知道距离好吃的鱼锅饼不远了。但凡贴鱼锅饼,祖母都不着急出锅,熄了锅底的火后,还要等一等,我们俗称“焅一焅”,就是让鱼汤的鲜美进一步渗入锅饼,那味道绝对是只可意会不可言传。祖父常常会就着鱼锅饼喝上两盅酒,且不会再给我说“慢慢吃,管够,管饱”了!

时光荏苒,兜兜转转,在外多年的我也四处吃了不少的鱼锅饼,名字可以这样叫,但味道可不敢恭维。并非出自鱼锅的饼都叫做“鱼锅饼”,不少都是名不符实,要么太干涩,要么太油腻,况且有的仅仅是个噱头。或许是我的要求太高了吧,我通常在外面只吃鱼不吃饼,因为我怕不由自主地比较,害怕在比较中黯然神伤。

前不久,我在大姑家吃了一顿锅饼,那锅饼恰有几分祖母做的味道,以至于吃得我两眼噙泪。要知道,在老家贪吃锅饼的那几年正好是我淘气叛逆的那几年,正好是身在福中不知福的那几年......时光易逝,太多的往事都在记忆里入了味,太多的情愫都在锅沿上结成了锅巴,就像老家锅饼那样,最好吃的锅饼一定是沾满了苦辣与酸甜,融入了亲情和爱恋。

作者简介:

马加强,济宁市微山县人,山东省作家协会会员、济宁市作家协会会员、微山县作家协会理事、任城区作家协会理事、济宁市散文学会会员,诗星光文学社编辑,《微山湖文学》编辑部编辑。现定居在微山县城,工作于微山县公安局。擅长于散文、诗歌的创作,陆续有作品在《诗潮》《三角洲》《神州文学》《微山湖文学》《人民公安报》《今日微山》《济宁日报》《济宁晚报》等报纸刊物上发表,并有多篇作品在《中国残疾人》杂志及各个省市的残疾人文学杂志上刊登。