残疾女性将日常审美融入手工作品,其展现的民族性和艺术性让世界为之赞叹,这是中华民族传统文化的生动展现,也让世界看到了中国残疾女性的才华与坚韧。(摄影徐俊星)

残疾人从事传统手工艺制作,不仅能维持生计,更为重要的是找到生活乐趣和精神寄托。(摄影白帆)

残疾人制作的湖笔,不仅承载着传统文化的精髓,也凝聚着手艺人对美好生活的热爱。(摄影白帆)

对很多残疾人,尤其残疾女性而言,参与传统手工艺制作,并非都要成为大师、传承人,她们的首要目的是实现平等就业,在参与过程中,也成为传承传统文化的一部分。(摄影张和勇)

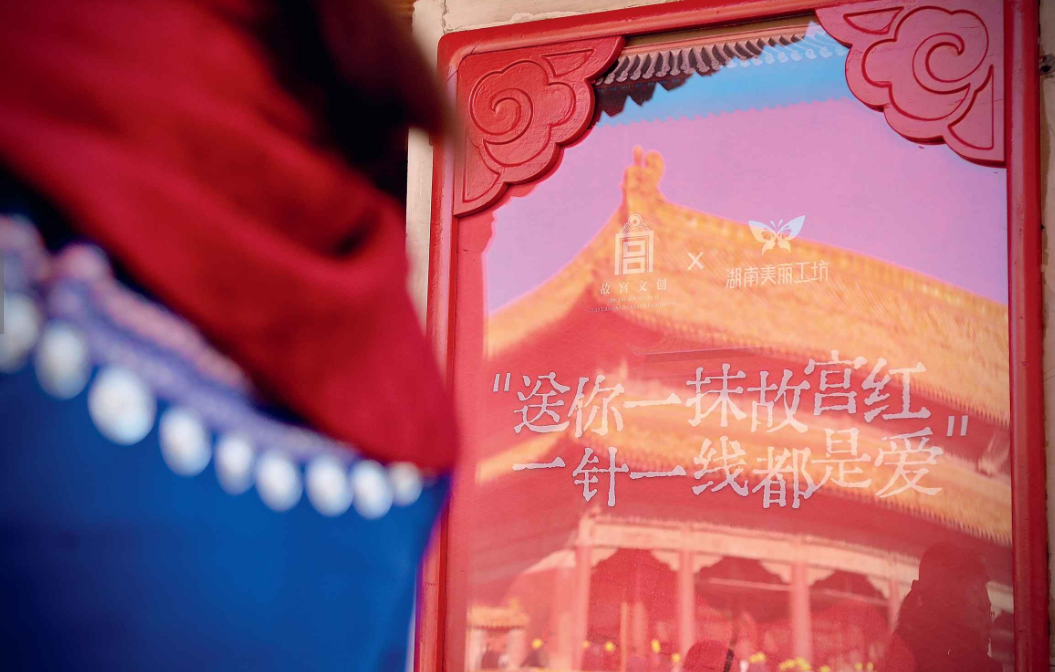

故宫将长期为全国残疾人非遗传承人提供文创产品展示和售卖,鼓励和支持更多的残疾人参与传承和弘扬中华传统文化,激发创新创造活力。(摄影白帆)

近年来,北京唐人坊培训了数千名残疾人,传承非遗手工艺,安置和带动了残疾女性集中就业和灵活就业,帮助扩展残疾女性非遗手工艺品的营销渠道。(摄影张西蒙)

景泰蓝工艺品制作过程中的“点蓝”工艺,需要将碾细的釉色填入铜丝空隙处,再经过高温煅烧冷却,如此反复三到四次才能完成这道工序。景泰蓝工艺品的生产工序繁杂,但市场价格一直在高位,因此工匠的回报也相对丰厚。(摄影白帆)

林梅芳爱是最动人的设计

虽然身体机能受到一定限制,但通过学习手工技艺,残疾女性找到了就业机会,并通过自己的劳动增加了收入。(摄影林剑)

王金凤用双手疗愈生活

宜兴残疾女性的紫砂壶作品。(摄影张和勇)

在手工艺制作上,经历过生活困境的残疾女性的作品往往蕴含着更加丰富的内涵。(摄影张和勇)

在文化经济发展的大好形势和乡村振兴战略的带动下,越来越多的女性重返手工艺的生产劳动中,其中不乏残疾女性。由于手工艺具有投资少、就业方式灵活、增收快等特点,吸纳了不少残疾女性实现就业创业,用一针一线编织出美好生活。(摄影白帆)

张艳梅(右)成长于一个擅长苗族刺绣的家庭,3岁时因脊髓灰质炎致双下肢无力。她从小和母亲学习苗族刺绣技艺,创办苗族绣纺,不仅传承发扬了民族工艺品,还带动了许多苗族妇女一起创业,成了远近闻名的致富带头人。如今,张艳梅的苗绣作品已成为苗族刺绣的一块活招牌,产品更是远销美国、日本、法国等地。(摄影张西蒙)