近年来,邹城市精准聚焦特殊儿童成长需求,创新实施“艺童益行”帮扶计划,通过资源整合、服务供给与成果转化,成功探索出具有邹城特色的特殊儿童关爱服务新路径,有力推动特殊儿童全面发展、更好融入社会。2023年6月,邹城市承接全国唯一的“艺童益行”残障儿童帮扶计划项目试点;2025年10月,试点顺利通过验收。

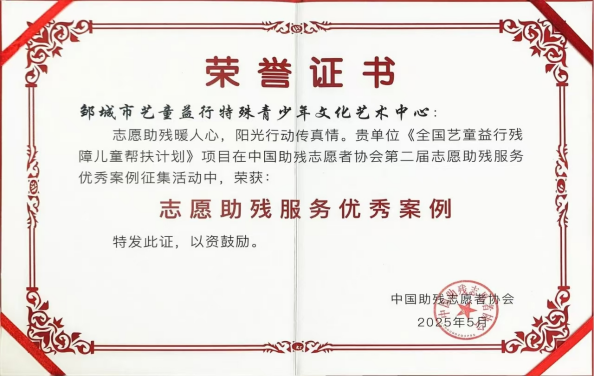

深化优质资源整合,筑牢特殊儿童成长基础。一是搭建全面共助平台,汇聚优质资源。加大社会教育康复资源整合力度,联合市妇女儿童康复中心、残疾儿童定点康复机构等7家单位,成立“艺童益行”特殊青少年文化艺术中心,为特殊儿童提供一站式综合服务。中心先后获评“第六批全国阳光助残志愿服务基地”“济宁市儿童友好试点实践基地、项目和单元”等荣誉称号。二是引育专业优秀力量,提升帮扶水平。一方面,广泛招募具备文艺专长的社会志愿者与热心人士加入“艺童益行”帮扶计划;另一方面,邀请中国康复研究中心、山东大学齐鲁医院等机构的专家,为专业技能人才开展专题培训。目前,已吸纳各层次专业优秀人才30人,其中社会志愿者、热心人士11人,培训专业技能人才30人,推动特殊儿童康复教育工作迈上新台阶。三是拓展多元合作渠道,确保可持续发展。针对“艺童益行”在资金方面的制约,积极联动市青少年宫、保利剧院、天河科技等10余家企事业单位开展合作,通过举办慈善义卖、入企募捐等活动筹措资金。针对“艺童益行”在场地方面的制约,借助合作单位完备的教学设施、雄厚的师资力量补充场地与资源,为“艺童益行”帮扶计划的长期推进提供坚实保障。

优化精准服务供给,拓宽特殊儿童成长维度。一是精准定制培训,挖掘艺术潜能。全面掌握全市1782名特殊儿童的兴趣特长,为559名具备艺术潜能的特殊儿童建立“一人一案”个性化档案,配套定制化培养方案。组建涵盖绘画、声乐、舞蹈领域的60人专业教师团队,按“1名教师对接3至10名儿童”的小班化模式开展培训,累计开展专题培训80期,助力特殊儿童发掘潜能、提升自信。二是丰富载体形式,搭建展示平台。常态化开展文艺汇演、绘画海选、特殊运动会等文体活动,今年7月,组织“艺童益行”合唱团6名特殊儿童登上孟子大剧院舞台,在“世界赠予我的”的盛夏专场音乐会上精彩亮相。截至目前,累计组织活动16场,服务特殊儿童1706人次,为特殊儿童搭建起展示艺术才华、共享社会生活的多元平台。三是创新帮扶模式,提升服务实效。创新“残联+医院”融合帮扶模式,开展特殊儿童康复治疗专题研究3项,实施人工耳蜗手术等救助项目65例,帮助7名儿童回归正常生活、44名儿童提升生活自理能力。推进特殊儿童早期干预试点,为122名发育迟缓儿童提供干预服务,其中85名已回归家庭、随班就读,实现融合服务与精准帮扶双向赋能。

强化育人成果转化,托举特殊儿童成长未来。一是深耕“艺术+就业”赋能,拓宽成长发展路径。积极探索特殊儿童未来就业衔接新模式,依托“如康家园”助残阵地,以“艺术赋能就业”为抓手创建2处“文创工坊”,吸纳80余名特殊儿童创作、义卖景泰蓝掐丝珐琅画、木雕、面塑等非遗作品,推动艺术能力向就业技能精准转化,为特殊儿童未来就业创业创造稳定预期。二是推进康教深度融合,构建一体化支持体系。创新构建“康复、学习、生活”三位一体支持体系,将艺术潜能开发课程纳入市人民医院、市妇幼保健计划生育服务中心等定点康复机构日常康复计划,实现“康复训练有艺术温度,艺术学习有康复效果”,助力市人民医院获评首批“省级规范化残疾儿童定点康复机构”。三是聚焦社会融入场景,营造包容友好氛围。常态化组织特殊儿童走进社区,参与公益演出、环保宣传等实践活动,帮助儿童逐步建立社会参与感与归属感。今年9月,友爱康复中心联合三里营社区举办残障儿童公益演出,吸引超150名居民现场观看,既让特殊儿童的艺术才华得到展现,又营造出“理解、尊重、关爱、帮扶”特殊群体的浓厚社会风尚。

(相程龙、吴冠成、张洪利、谢飞、苟鲁宁)